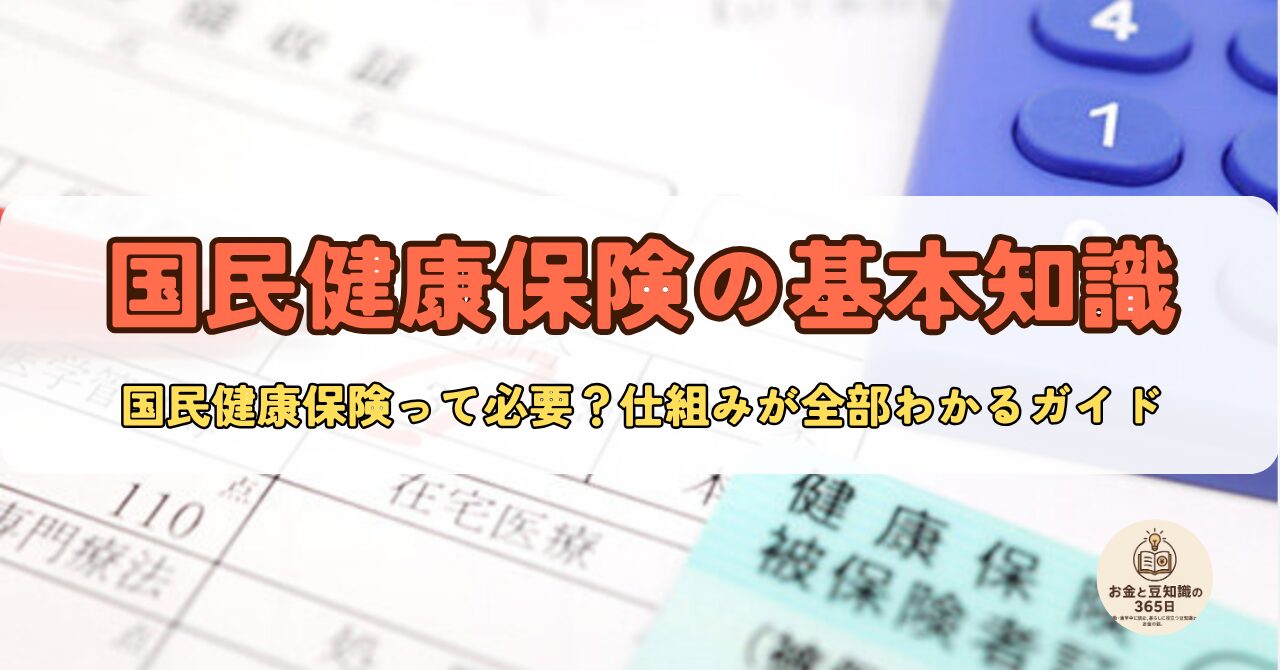

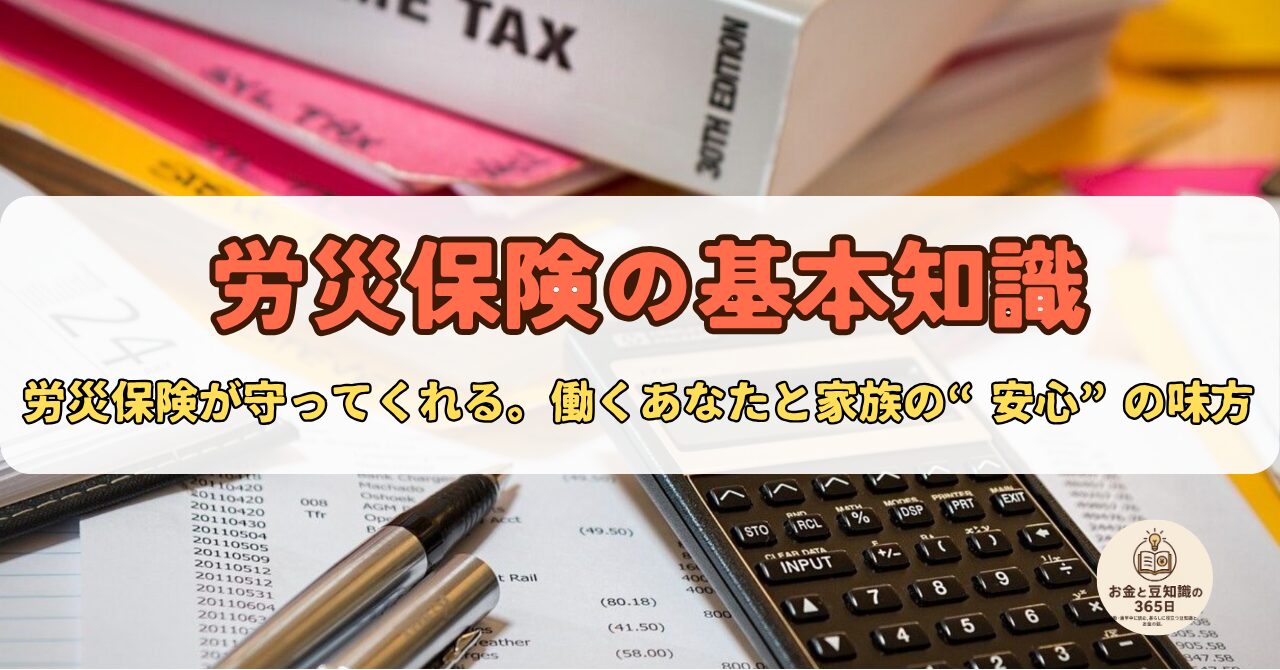

【労災保険とは?】仕組み・給付内容・支払いの意味がわかる初心者向けガイド

こんにちは。

いつもお仕事、お疲れさまです。

毎日頑張って働いていると、ふとした瞬間に「ケガをしたらどうなるんだろう?」と不安になること、ありませんか?

仕事中の事故や通勤中のケガ――そんな“もしも”に備えるための保険が、「労災保険(労働者災害補償保険)」です。

でも、「そもそも労災って何?」「自分も対象になるの?」と知らないまま働いている人も多いのが現実です。

この記事では、労災保険の仕組み・対象となるケース・給付内容・注意点などをやさしく解説します。

知っておくだけで、安心して働ける。

そんな制度の全体像を、わかりやすくお伝えします。

労災保険の目的とは?

労災保険の目的は、単なる「ケガをしたときの補償」にとどまりません。働く人とその家族の生活を支え、安心して働ける社会をつくるという、より広い意味を持っています。

以下の3つの視点から、労災保険の本当の目的を深掘りしてみましょう。

① 働く人の命と生活を守る

労働は、常にリスクと隣り合わせです。建設現場の事故や工場でのケガはもちろん、オフィスでも転倒や過労による体調不良など、思わぬアクシデントが起こり得ます。

労災保険は、そうした時に医療費や収入減を補償し、働く人とその家族の暮らしを守るための制度です。

② 安心して働ける社会づくり

「もしものときも、ちゃんと補償がある」

この安心感があることで、働く人は本来の業務に集中でき、企業にとっても安定した労働環境の構築が可能になります。

結果的に生産性の向上や離職率の低下にもつながるのです。

③ 社会全体のセーフティネットとしての機能

労災保険は国の制度であり、すべての労働者が平等に補償を受けられるよう設計されています。

万が一の事故が起きても、誰もが適切な支援を受けられる――そんな社会全体の「安全網」としての役割も果たしています。

労災保険の対象になるケース

労災保険の対象になるのは、「業務災害」と「通勤災害」の2つが基本です。しかし、実際にはどこまでが“業務中”とみなされるのか?通勤ってどこまで?など、細かな判断が問われる場面もあります。

ここでは、具体的な事例を交えながら、労災の対象になるケースを深掘りしてみましょう。

業務災害:仕事中に起きた災害

業務災害とは、業務を起因として発生したケガや病気、障害、死亡などを指します。次のようなケースが該当します。

- 工事現場で足場から転落して骨折

- 飲食店で熱湯をかぶって火傷

- 事務作業中に腰を痛めた

- 長時間労働による過労で倒れた(脳・心臓疾患)

- パワハラ・セクハラによる精神障害 など

業務災害として認められるポイント

- 仕事中・業務命令に基づく行動中だったか?

- 勤務時間内であったか?

- 私的行動ではなかったか?

たとえば、会社の指示で倉庫の整理をしていた際の事故は対象ですが、休憩中の私的な外出でのケガは対象外になることもあります。

通勤災害:通勤中に起きた災害

通勤災害とは、自宅と職場の間を“合理的な経路と方法”で移動している最中に起きた災害をいいます。

- 自転車通勤中に転倒してケガ

- 通勤電車内での事故

- 駅の階段で転倒

- バスを降りて職場に向かう途中での事故

通勤災害として認められる条件

- 通常の通勤ルートであったか?

- 通勤の途中で“私的な寄り道”をしていないか?

たとえば、職場に行く前にコンビニに寄る程度の寄り道なら「合理的」とされるケースもありますが、映画館やカフェで長時間過ごした場合は「通勤」とみなされず、対象外になることもあります。

対象外になるケースの例

- 仕事と無関係な私的行為中のケガ

- 飲酒運転や重大な過失による事故

- 通勤中に大きくルートを逸脱した場合

まとめ:判断に迷ったら「報告・相談」することが大切

労災かどうかの判断は、働く本人だけでなく会社・医師・労働基準監督署が総合的に判断します。

少しでも不安なときは、自己判断せずに「これは労災になるのか?」と早めに会社やハローワーク、監督署へ相談することが重要です。

労災保険で受けられる主な給付内容

労災保険では、被災者の状況に応じて以下のような給付が受けられます。それぞれの給付には目的があり、支給条件や内容が異なります。

① 療養補償給付(治療費の補償)

- 内容:医療費が全額支給され、自己負担はゼロ

- 対象:労災が原因で医療を受ける場合

- ポイント:労災指定病院を受診することで、窓口負担なく治療可能

- 例:骨折で入院、手術、リハビリなどがすべて無料

② 休業補償給付(収入減の補償)

- 内容:ケガや病気で働けない間、給付基礎日額の60%+特別支給金20%(計80%)が支給される

- 条件:休業が4日以上続く場合に支給開始

- 例:給付基礎日額が1万円なら、1日8,000円支給される

③ 障害補償給付(後遺症への補償)

- 内容:治療の結果、障害が残った場合に、障害の等級(1〜14級)に応じた年金または一時金を支給

- 例:手足の切断、視力・聴力の障害など

- ポイント:重い等級ほど年金支給、軽い等級は一時金での支給

④ 遺族補償給付(死亡時の家族支援)

- 内容:労災による死亡の場合、遺族に年金または一時金が支給される

- 年金額の目安:被災者の賃金に応じて支給(最低保障あり)

- 支給対象:配偶者、子、父母、孫、祖父母など生計を共にしていた遺族

⑤ 葬祭料(葬儀費用の補助)

- 内容:遺族に対して葬祭費として原則31万5,000円+被災者の給付基礎日額の30日分を支給

- ポイント:遺族補償給付とあわせて支給されることが多い

⑥ 介護補償給付(重度障害への支援)

- 内容:障害等級1級または2級で、常時介護が必要な場合に介護費用を支給

- 支給額:常時介護:月10万円前後、随時介護:月5万円前後(令和基準)

その他の給付や特別制度

- 二次健康診断等給付:脳・心臓疾患のリスクがある労働者向けの健康診断費用を補助

- 特別支給金制度:上記の補償給付に加え、労災被害者への追加支給がされる制度(慰労的な意味合い)

労災保険の申請方法(ステップ解説)

労災が発生した場合、会社・本人・医療機関などが協力して、所定の手続きを行う必要があります。以下に、基本的な申請の流れを紹介します。

ステップ1:労災が発生したらすぐ会社に報告

- 事故やケガ、体調不良などがあったら、上司や総務部へ速やかに連絡

- 小さなケガでも、念のため報告しておくと安心です

ステップ2:医療機関で受診(原則「労災指定病院」)

- 労災保険を使うには、労災指定医療機関の受診が原則です

- 指定外の場合は、一時的に立替払いが必要になることも

ステップ3:労災給付の申請書を作成

- 会社が「労災保険給付請求書(5号様式など)」を用意

- 本人の記入欄もあり、署名・捺印が必要です

- 医師や医療機関による証明も必要

ステップ4:労働基準監督署へ提出

- 完成した書類を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出

- 郵送・窓口どちらでも可

ステップ5:審査後に給付開始

- 書類の内容に問題がなければ、審査後に給付決定

- 医療費支給、休業補償などが順次開始されます

よくある質問(Q&A)

Q. 労災の申請に会社の協力がないとどうなる?

A. 会社が協力しない場合でも、労働基準監督署に直接相談・申請が可能です。証拠(診断書、目撃者の証言など)を集めておくと安心です。

Q. パート・アルバイトでも申請できる?

A. はい。労働者であれば雇用形態に関係なく対象です。

Q. いつまでに申請すればいいの?

A. 原則として、災害発生日から2年以内です(給付の種類によって異なります)。

まとめ|“いざ”というときに支えてくれるのが労災保険

労災保険は、すべての働く人が安心して仕事に取り組めるように設けられた「国の制度」です。万が一の事故や病気でも、医療費・生活費・障害・遺族・介護まで幅広くカバーしてくれます。

そして何よりも、労災保険は労働者が保険料を支払う必要がない“完全無料の制度。その恩恵を最大限に活用するためには、制度の内容を理解し、いざというときに迷わず動けるよう備えておくことが大切です。

- 「まさか自分が…」と思っていても、事故やケガは突然やってきます。

- そんなときに頼れるのが、労災保険という最後の砦です。

ぜひこの機会に、自分や身近な人を守るためにも、労災保険の仕組みをしっかり理解しておきましょう。